Inhaltsverzeicnhnis: Brauchwasserwärmepumpe: Lösung für Warmwasser im Haushalt:

- Funktionsweise im Detail

- Vorteile – Ihre Argumentationspunkte beim Kunden

- Nachteile & Herausforderungen

- Förderung: So wird’s günstiger

- Amortisation und Wirtschaftlichkeit

- Welche Konfiguration passt zu wem?

- Auswahlkriterien: Worauf sollte der Kunde achten?

- Beratung & Installation: Empfehlenswerte Schritte

- Praxisbeispiel zur Verdeutlichung

- Warum überzeugt die Brauchwasserwärmepumpe als Kaufoption?

- Fazit

Entspannt zuhören – unser WMK-Podcast:

Eine Brauchwasserwärmepumpe ist ein spezifischer Typ der Wärmepumpe, die ausschließlich zur Erwärmung von Trink- und Brauchwasser eingesetzt wird – also zum Beispiel für Duschen, Baden, Waschen oder Spülen. Anders als kombinierte Systeme („Heizung + Warmwasser“) konzentriert sie sich rein auf die Warmwasserbereitung. Sie nutzt dazu erneuerbare Umweltenergie aus Luft, Erdwärme oder Abwasser und wandelt diese mittels eines Kältemittels und eines Kompressors in nutzbare Wärme um.

Diese Technik ist besonders geeignet für Haushalte und Betriebe, die unabhängig vom konventionellen Heizungssystem ihr Warmwasser klimafreundlich und kosteneffizient erzeugen möchten.

Brauchwasserwärmepumpe: Funktionsweise im Detail

- Wärmequelle

- Häufige Quellen: Umgebungsluft (Luft-Wärmepumpe), Erdwärme über Erdsonden oder Erdkollektoren (Sole-Wärmepumpe), oder Abwasser (z. B. Abwasser-Wärmepumpe).

- Die Luftquelle ist einfach zu installieren, aber bei kälteren Außentemperaturen sinkt die Effizienz. Erd- oder Abwasserquellen liefern konstantere Temperaturen – was längere Lebensdauer und bessere Effizienz ermöglicht.

- Kältemittelkreislauf

- Ein flüssiges Kältemittel nimmt Umweltwärme auf und verdampft.

- Der Kompressor verdichtet den kalten Dampf – dadurch steigt die Temperatur stark an.

- Der heiße Dampf kondensiert im Wärmetauscher und gibt die Wärme an das Brauchwasser im Speicher ab.

- Das abgekühlte Kältemittel kehrt zur Quelle zurück und der Kreislauf beginnt erneut.

- Wasserspeicher

- Typische Volumen: zwischen 200 und 500 Litern, je nach Nutzungsprofil (z. B. 2‑4 Personenhaushalt vs. Gewerbe).

- Einige Systeme kombinieren den Speicher mit einem elektrischen Nachheizstab für Perioden hoher Nachfrage oder sehr niedriger Umgebungstemperaturen.

- Regelung und Steuerung

- Moderne Anlagen verfügen über digitale Regelung, die optimale Betriebszeiten (z. B. nachts, bei günstigem Strom) und Entnahmeprofile berücksichtigt.

- Manche Modelle lassen sich per App steuern und in Smart-Home‑Systeme integrieren.

Vorteile der Brauchwasserwärmepumpe – Ihre Argumentationspunkte beim Kunden

- Energieeffizienz (hoher COP/Jahresarbeitszahl)

- Jahresarbeitszahlen (COP) zwischen 3,0 und 5,0 bedeuten: Pro 1 kWh Strom liefern sie 3–5 kWh Wärme für das Wasser.

- Damit sind sie deutlich effizienter als rein elektrisch betriebene Durchlauferhitzer oder Boiler.

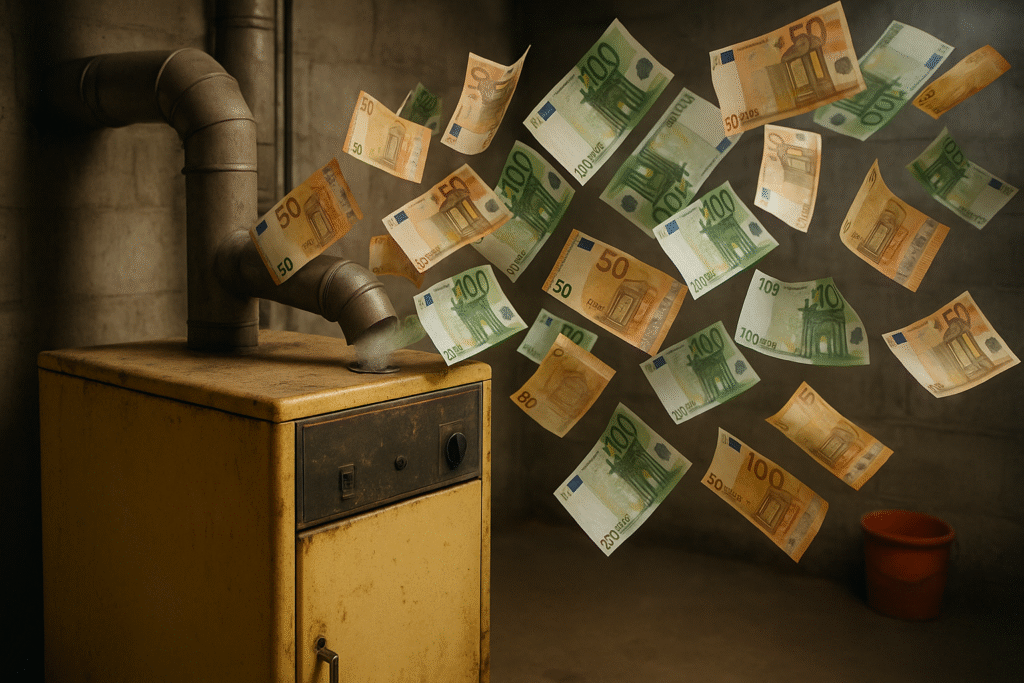

- Geringe Betriebskosten

- Aufgrund ihrer hohen Effizienz und meist günstiger Stromtarife (z. B. Nachtstromtarife) sinken die laufenden Kosten erheblich – oft um 50 % oder mehr im Vergleich zu Elektroheizsystemen.

- Reduzierte CO₂-Bilanz

- Durch die Nutzung erneuerbarer Umweltenergie sinken die Emissionen deutlich – meist deutlich unter den Werten von fossilen Anbietern.

- Unabhängigkeit & Komfort

- Komplett ohne fossile Brennstoffe.

- Automatisierter Betrieb – der Nutzer erhält heißes Wasser, ohne etwas tun zu müssen.

- Platzsparend und flexibel

- Systeme können innen oder außen installiert werden.

- Die Installation ist meist einfacher als bei kombinierten Heizsystemen; keine Brennstofflagerung nötig.

Nachteile & Herausforderungen

- Anschaffungskosten

- Komplette Anlage (Wärmepumpe + Speicher) kostet typischerweise zwischen 5 000 € und 12 000 €, je nach Größe, Technologie (Luft/Sole/Abwasser) und Installationsaufwand.

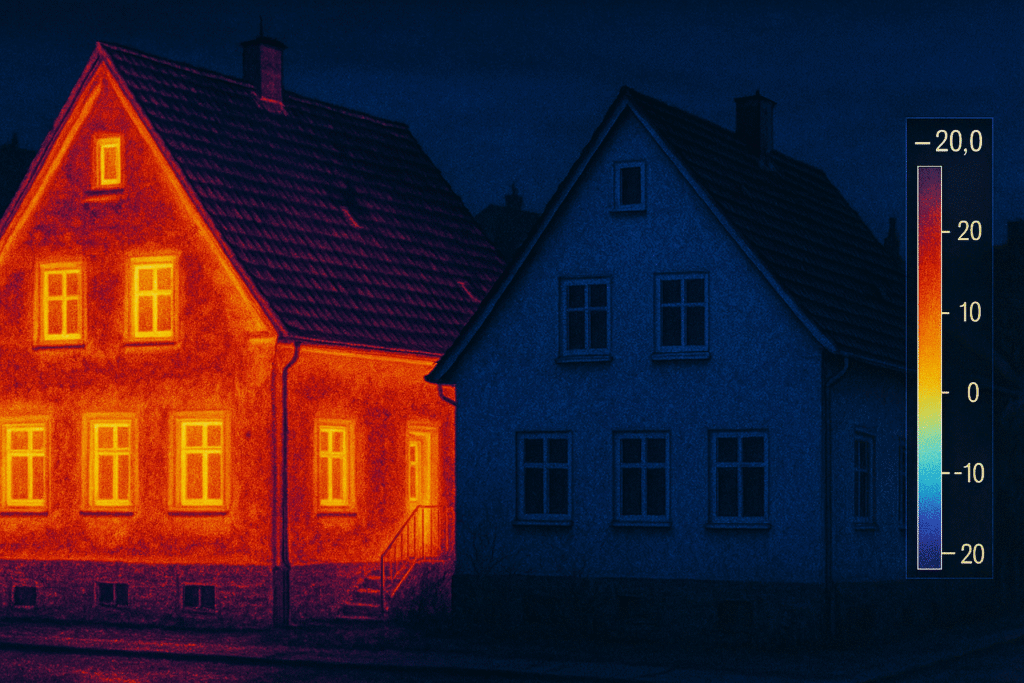

- Effizienzabhängig von Umgebungstemperatur

- Besonders Luft-Wärmepumpen verlieren bei tiefen Außentemperaturen an Wirkungsgrad – ggf. ist ein elektrischer Zuschalt‑Heizstab notwendig.

- Platzbedarf & bauliche Voraussetzungen

- Speicher und Aufstellung benötigen Platz.

- Bei Erdwärmelösungen kann eine Genehmigung oder Bohrung nötig sein – abhängig von lokalen Vorschriften.

- Komplexere Installation

- Fachbetrieb ist unverzichtbar.

- Wartung und regelmäßige Inspektion erforderlich – Filter, Kältemittel und Wärmetauscher müssen gepflegt werden.

Förderung: So wird’s günstiger

- Staatliche Zuschüsse

- In Deutschland z. B. über das BAFA oder KfW‑Programme als Bestandteil der Förderung für erneuerbare Energien möglich.

- Oft gibt es attraktive Installationszuschüsse plus Tilgungszuschüsse bei günstiger Finanzierung bestimmter Systeme.

- Regionale Förderungen

- Viele Städte und Kommunen bieten zusätzliche Zuschüsse – z. B. vergünstigte Kredite, Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungen.

- Beispielrechnung

- Gesamtkosten: 9 000 € für Pumpe + Speicher + Installation

- Zuschuss: 25 % (z. B. durch BAFA) = 2 250 € Ersparnis

- Effektiv verbleibende Investition: 6 750 €

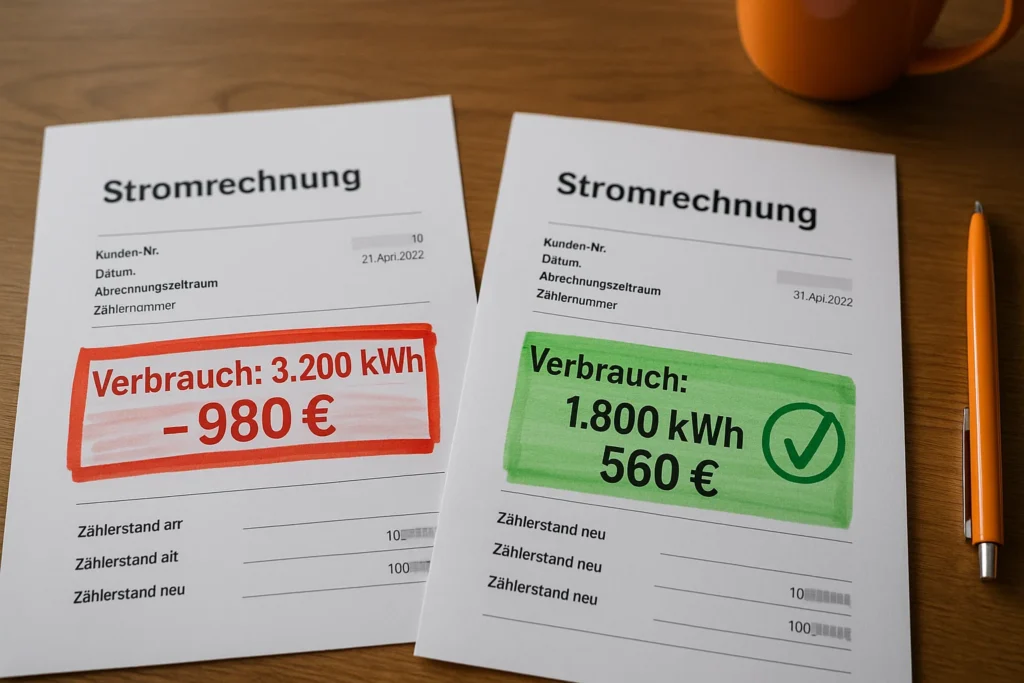

Amortisation und Wirtschaftlichkeit

- Beispielhaftes Rechenmodell

- Jährlicher Warmwasserverbrauch: 4 000 kWh

- COP: 3,5 → Stromverbrauch ca. 1 140 kWh

- Strompreis (z. B. Nachtstrom): 0,30 €/kWh → jährliche Kosten ca. 342 €

- Vorher mit elektrischem Durchlauferhitzer: 4 000 kWh × 0,30 € = 1 200 €

- Jährliche Einsparung: ca. 858 €

- Amortisationsdauer

- Bei Investitionskosten (nach Zuschuss) z. B. 6 750 €, dauert es rund 7,9 Jahre, bis sich die Anlage rechnet.

- Ab dann generiert sie Netto-Ersparnisse, rechnet sich ökologisch und wirtschaftlich.

- Lebensdauer & Wertsteigerung

- Anlagen haben in der Regel eine Lebensdauer von 15–20 Jahren.

- Bei guter Wartung sinkt der COP nur langsam – die Effizienz bleibt über viele Jahre hoch.

Welche Konfiguration passt zu wem?

Kenngrößen und Zielgruppen

1. 2‑4 Personenhaushalt

- Warmwasserbedarf: ca. 3.500–4.500 kWh/Jahr

- Empfohlen: Luft-Wärmepumpe + 200–300 l Speicher

- Vorteile: einfache Installation, günstiger Einstieg

- Nachteile: COP schwankt mit Außentemperatur

2. 5+ Personen oder größere Warmwassernutzung (z. B. Ferienwohnung, Gewerbe)

- Bedarf: 6.000–10.000 kWh/Jahr oder mehr

- Empfehlung: Abwasser- oder Erdwärme-Lösung + 400–500 l Speicher

- Vorteile: stabile Effizienz, größere Leistung

- Nachteile: höhere Investitions- und Installationskosten

3. Kombination mit anderen Systemen

- Integration in bestehende Photovoltaik- oder Solarsysteme möglich

- Hybridlösungen erweitern Effizienzconfigurationen – Strom aus PV kann zum Betrieb genutzt oder Überschuss gespeist werden

Auswahlkriterien: Worauf sollte der Kunde achten?

| Auswahlkriterium | Wichtigkeit | Empfehlung |

|---|---|---|

| COP / Jahresarbeitszahl | Hoch | Mindestens 3,5; besser > 4.0 |

| Speichervolumen | Mittel | An Haushaltsgröße anpassen – z. B. 200 l für 2‑3 Personen |

| Regelung & Steuerung | Mittel | Automatisierte, zeitoptimierte Steuerung – App‑/Smart‑Home‑Funktionen wünschenswert |

| Aufstellungsort & Wärmepumpe‑Typ | Hoch | Luft beim Außenbereich ok; Sole/Abwasser bei stabiler Effizienz & Platz |

| Förderfähigkeit | Sehr hoch | Nur zertifizierte Hersteller und Installationsbetriebe nutzen |

| Garantie & Service | Hoch | Mindestens 3–5 Jahre Garantie, optionale Wartungsverträge prüfen |

Beratung & Installation: Empfehlenswerte Schritte

- Bedarfsermittlung

- Warmwasserbedarf, Personenzahl, Haushaltsprofil.

- Ermittlung vorhandener Infrastruktur (z. B. Stromtarif, Speicherraum).

- Vergleich von Systemen

- Angebote verschiedener Hersteller und Installationsbetriebe einholen.

- COP, Verbrauch, Garantie, Serviceverträge vergleichen.

- Förderantrag & Finanzierung

- Zuschüsse frühzeitig beantragen – manche Fördermittel nur vor Projektbeginn.

- Kombination von Zuschuss und KfW-Darlehen sinnvoll prüfen.

- Installation & Inbetriebnahme

- Fachbetrieb auswählen (Zertifizierung laut Antrag, BPA-fähig).

- Installation nach Anleitung, Inbetriebnahme mit Übergabe ansnter.

- Regelmäßige Wartung

- Jahres-Check durch Fachbetrieb: Kältemittel, Wärmetauscher, elektrische Komponenten.

- So bleibt COP hoch und Lebensdauer verlängert.

Brauchwasserwärmepumpe: Praxisbeispiel zur Verdeutlichung

Familie Müller (4 Personen)

- Warmwasserbedarf: ca. 4.500 kWh/Jahr

- Installierte Anlage: Luft-Brauchwasserwärmepumpe mit 300 l Speicher, COP 3,7

- Installationskosten: 8.000 € brutto

- Förderung: 2.000 € Zuschuss → Netto ca. 6.000 €

- Jährlicher Stromverbrauch: ~1.220 kWh

- Stromkosten (0,29 €/kWh): 354 €

- Vergleich bisheriger Elektroboiler (1.200 €): Einsparung jährlich: 846 €

- Amortisation: etwa 7,1 Jahre

- Nach 10 Jahren: Gesamtersparnis ca. 2.460 € netto

Warum überzeugt die Brauchwasserwärmepumpe als Kaufoption?

- Langfristige Einsparung – die Investitionskosten rechnen sich im Laufe der Zeit.

- Ökologisches Gewissen – weniger Verbrauch fossiler Energien, Beitrag zum Klimaschutz.

- Technologie & Zuverlässigkeit – moderne Technik, stabile Leistung über viele Jahre.

- Flexibilität & Skalierbarkeit – mehrere Quellen und Speichergrößen verfügbar, später erweiterbar.

- Förderung nutzt volle Effizienz – durch Zuschüsse sinkt der Einstiegspreis stark.

- Nachhaltige Wertsteigerung – energetische Gebäudesanierung profitiert von niedrigem Warmwasserbedarf.

Fazit

Die Brauchwasserwärmepumpe ist eine durchdachte, moderne Investition in Warmwasserkomfort, Wirtschaftlichkeit und Umweltbewusstsein. Mit hohen COP-Werten und staatlicher Förderung spart sie Verbrauch, senkt Kosten und schont Ressourcen. Sie eignet sich – abhängig vom Warmwasserbedarf – für Privathaushalte ebenso wie Gewerbeinheiten.

Wenn Sie konkrete Unterstützung möchten – etwa bei der Auswahl eines Herstellers, der Berechnung oder der Antragstellung – melden Sie sich gerne.

Quellen:

- Heima24Ratgeber: Brauchwasser-Wärmepumpe Warmwasser-Wärmepumpe kurz erklärt

- Grünes Haus: Brauchwasserwärmepumpe: Vor- & Nachteile, Kosten, Förderung